Der transatlantische Konflikt um die Meinungsfreiheit und digitale Souveränität spitzt sich zu.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Kritik an Zensur bleibt aufrecht

Die Kritik des US-Außenministeriums am europäischen Zensurgesetz Digital Services Act (DSA) vom Frühjahr bleibt aufrecht: Die Vereinigten Staaten werfen der EU vor, mit ihrem Digitalgesetz die Meinungsfreiheit auszuhöhlen und stattdessen ein „orwellsches“ Zensursystem zu etablieren.

„Zensur ist keine Freiheit“, schrieb das Außenministerium auf der Plattform X in dieser Woche. Tausende Menschen würden in Europa „dafür verurteilt, dass sie ihre Regierung kritisieren“.

Angriff auf Meinungsfreiheit vs. Schutz der Demokratie

Der Digital Services Act, der seit Anfang 2024 vollständig in Kraft ist, verpflichtet große Internetplattformen dazu, „systemische Risiken“ wie Hassrede, Desinformation oder illegale Inhalte zu bekämpfen. Aus Brüsseler Sicht ein Schutzmechanismus für „Demokratie“ und Nutzerrechte – aus Washingtons und vieler Europäer Sicht jedoch ein gefährlicher Angriff auf die freie Rede. Schutzmechanismus für „Demokratie“ ist für sie ein Schutzmechanismus für die derzeit Mächtigen.

Vom Selbstzweck getrieben

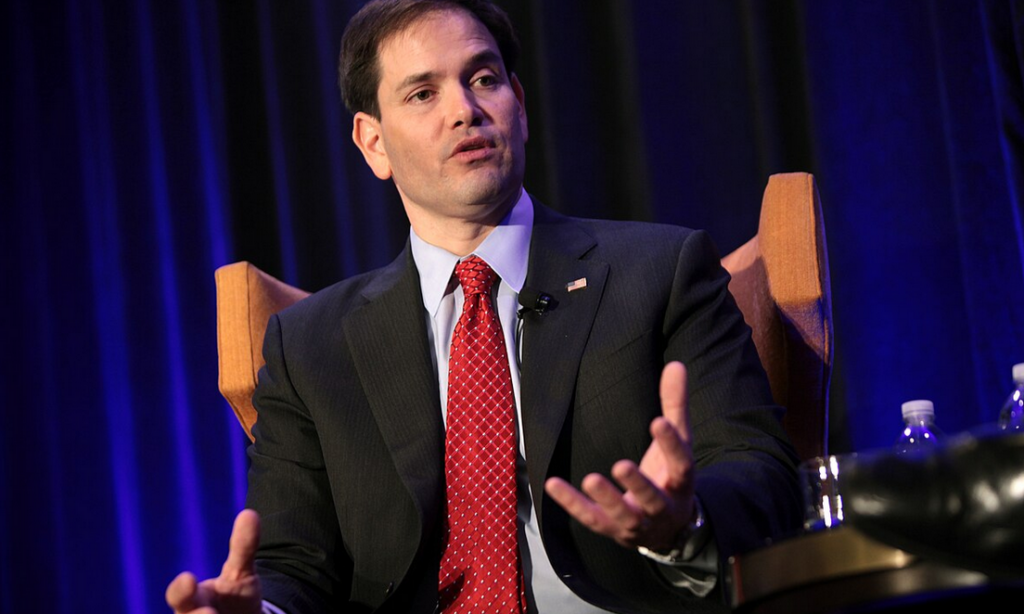

Die USA beziehen zu dieser EU-Gesetzgebung deshalb Stellung, weil die Vorgaben auch für US-amerikanische Tech-Unternehmen wie Meta oder Alphabet gelten. Die US-Regierung sieht in manchen Durchsetzungsmaßnahmen der EU nicht nur eine Gefährdung der Meinungsfreiheit, sondern eben auch eine Verletzung der amerikanischen Souveränität. „Die Zeiten der nachsichtigen Behandlung jener, die die Rechte von Amerikanern untergraben, sind vorbei“, hatte US-Außenminister Marco Rubio bereits im Mai wörtlich gesagt.

Visabeschränkungen und diplomatische Spannungen

Bereits vor zwei Monaten hatte Rubio Visa-Beschränkungen für ausländische Beamte angekündigt, die nach US-Auffassung an der „Zensur von Amerikanern“ beteiligt sind – darunter auch EU-Funktionäre.

Konkret bemängeln die USA, dass EU-Staaten Einfluss auf Inhalte nehmen wollen, die von US-Bürgern auf amerikanischen Plattformen veröffentlicht werden – selbst wenn sich diese auf US-Territorium befinden. Für Washington ist das eine „unzulässige extraterritoriale Ausweitung europäischer Rechtsnormen“.

Zugeständnisse im Handelskonflikt?

Der Konflikt hat auch eine wirtschaftliche Dimension. Im Zuge eines drohenden Handelsstreits mit den USA scheint die EU-Kommission bereit, Zugeständnisse zu machen. Medienberichten zufolge soll der Digital Markets Act (DMA), ein Schwester-Gesetz des DSA, für US-Konzerne vorübergehend außer Kraft gesetzt worden sein. Verhandlungsdokumente deuten darauf hin, dass Brüssel in einen „Dialog“ über die Umsetzung der digitalen Regeln eintreten möchte – offenbar in der Hoffnung, US-Präsident Donald Trump von Strafzöllen abzubringen.

Linke in Brüssel weiter auf Zensurkurs

Aus dem EU-Parlament kommt jedoch Widerstand: Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), warnt vor einem „Einknicken“ gegenüber Washington. „Unsere Gesetze dürfen kein Verhandlungsmasse im Zollstreit sein“, so Lange. Die Abgeordneten behielten sich vor, ein mögliches Abkommen mit den USA zu blockieren, sollten fundamentale Standards verwässert werden.

Kritik am DSA auch innerhalb Europas

Doch nicht nur die USA äußern Kritik. Auch innerhalb Europas regt sich Widerstand gegen die Machtfülle, die der DSA der EU-Kommission verleiht.

Der frühere Richter Manfred Kölsch warnt vor einer „Überwachungsbürokratie“ mit Zentrale in Brüssel, die faktisch entscheide, was im Netz gesagt werden darf und was nicht. Die Definition von „Desinformation“ sei schwammig und öffne staatlicher Willkür Tür und Tor: „Alles und jedes kann als nicht dem offiziellen Meinungskanal entsprechend sanktioniert werden“, so Kölsch.

Wie zu Metternichs Zeiten

Besondere Sorge bereitet Kritikern die Schaffung nationaler Koordinierungsstellen wie der KommAustria, die künftig über die Zulässigkeit von Online-Inhalten entscheidet. Damit, so Kölsch, sei die Meinungsfreiheit in akuter Gefahr. Es bestehe das Risiko, dass rechtlich einwandfreie Meinungen, die aber den Mächtigen ein Dorn im Auge sind, weil sie ihre Machtposition untergraben, als „rechtswidrig“ eingestuft und dadurch unterdrückt würden.